Si hay un tema transversal en referencia al actual sistema sanitario, educativo y laboral es el de la eficacia, ese concepto malcriado y vacilante. Término adoptado como lanza ígnea, significante equiparable al famoso «los violentos», acude al rescate de la imposición de medidas y decisiones sobre el trabajo, la salud o el futuro. Hablamos pues de valoraciones de resultados en función de su eficacia:

- de la administración de medicación (psiquiátrica y de otros ámbitos) y de los éxitos de los tratamientos

- de las dedicaciones profesionales (la gestión del tiempo, la gestión del estrés, la gestión de prioridades…)

- de los conocimientos de un alumno

- del rendimiento de un trabajador cualquiera, en cualquier ámbito

Y hablamos de valoraciones basadas en parámetros supuestamente objetivos de eficacia que, todos podemos si no saber, sospechar, de objetivos no tienen nada. Uno de esos grandes parámetros es la comisión de errores.

Leyendo el magnífico ensayo de Sennett sobre la artesanía y su presencia decisiva en el momento actual -ya que no podemos evitar estar rodeados de las cosas que producimos-, surge esta pequeña reflexión, que Sennett pone en boca de John Ruskin, escritor inglés del XIX que abogaba por el trabajo artesano frente a la dominación mecánica:

Un trabajador (…) [artesanal] está dispuesto a perder el control de su trabajo: cuando las máquinas pierden el control, se averían; cuando las personas lo pierden, hacen descubrimientos, tropiezan con afortunados accidentes. (…) Ruskin inventa su figura de un dibujante que ha perdido momentáneamente el control de su trabajo:

«Puedes enseñar a un hombre a dibujar una línea recta, a trazar una curva y a moldearla… con admirable velocidad y precisión; y considerarás perfecto su trabajo en su estilo; pero si le pides que reflexione acerca de cualquiera de esas formas, que vea si puede encontrar otra mejor de su invención, se detiene, su ejecución se hace vacilante, piensa, y lo más probable es que piense mal, lo más probable es que cometa un error en el primer toque que como ser pensante dé a su trabajo. Pero con todo eso has hecho de él un hombre, cuando antes era sólo una máquina, una herramienta animada.»

«El artesano», Richard Sennett, 2009, Barcelona, Anagrama.

Huelga decir que el texto continúa y que participa de otras consideraciones en torno al enfrentamiento entre máquina y humano, pero me interesa especialmente como pequeño acicate para reflexionar acerca del error. Porque, tal y como comentaba al principio, estamos ahogados en un paradigma de eficacia casera, de botiquín. Una consideración y evaluación de la eficacia que es impuesta por cualquiera desde una éticamente dudosa posición de poder (no es necesario más que un conocimiento sesgado de la materia, ya hablemos de pacientes, personas, puestos de trabajo o escolares) y que es tatuada sobre cualquiera, algo que no es sin consecuencias.

La eficacia que conocemos, la mayoritaria, radica su perversión elemental en estar basada en paradigmas cuyo centro es la enfermedad, el síntoma, la dificultad o la carencia, en definitiva, se trata de un paradigma centrado en la falta. Y no lo hace para suponer una mejora en cuanto a la propia falta, sino para que el beneficiado sea directamente, y en primer lugar, el instrumento del impositor. Es decir, en consonancia con el texto de Ruskin, se podría decir que el paradigma de la falta fabrica herramientas animadas eficaces (no facilita que sucedan procesos humanos con error, por supuesto) que sustituyen procesos naturales de creación, invención y construcciones propias de un sujeto pensador. Dicho de otra manera, en un paradigma de eficacia no hay lugar para el error, ergo no hay lugar para resoluciones humanas que no vayan encaminadas hacia un beneficio directo de la fuente de la propia medida eficaz. La idiosincrasia de la eficacia es, pues, un aumento del caudal (o lo que es lo mismo, del poder, consecuencia directa) de aquella parte del sistema que ha impuesto la medida, no de aquel que la desarrolla sobre y a través de sí.

El paradigma de la eficacia, tal y como se está desarrollando, genera sujetos que producen (síntomas, arte, labores, objetos) para algo o alguien que no los considera sujetos, sino meramente productores. Por eso el error no tiene cabida.

Además, para esta «eficacia», nunca es suficiente.

De esta manera, se entiende que se confunde eficacia con ahorro, ahorro en esfuerzo por una de las partes, ahorro en evaluaciones posteriores, desinterés lapidario por las consecuencias a largo plazo y, sobre todo, por los motores humanos que desarrollan esas medidas asépticamente diseñadas.

Durante la práctica de mi trabajo como terapeuta en salud mental he podido decenas de ejemplos de la angustia frente al error de aquellas personas que, diagnosticadas, entran en una espiral en que todos los agentes presentes obligan de alguna manera a que no se pueda equivocar. Patrones erróneos, conclusiones erróneas, conductas erróneas, todo es erróneo y parece que ha de ser eliminado. El error, difícil de reconocer históricamente para el ser humano, se convierte en salud mental en un extra que el sistema no quiere permitir. Esta situación es extrapolable en otros sistemas además del sanitario, como podemos fácilmente suponer.

Nos queda reivindicar el error, por tanto, devolver al humano lo que es suyo y le ayuda a crecer, por sí mismo, por derecho propio. Hacer es equivocarse.

Larga vida, pues, al error.

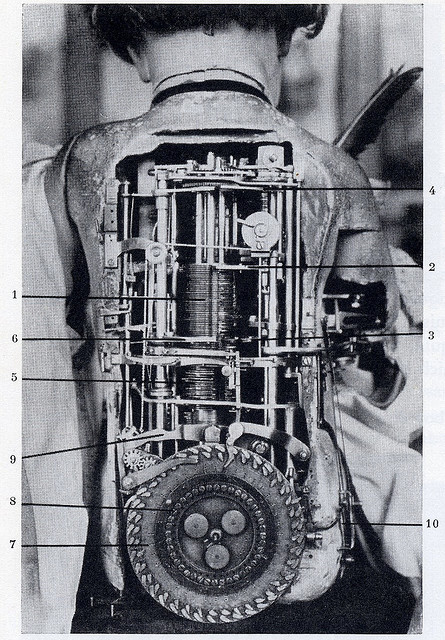

Imagen: autómata construido entre 1768 y 1774 por Pierre Jaquet-Droz

Pero si el error proviene, justamente, de aquellos que diseñan y/o mantienen el sistema, pocas ganas hay de desearle larga vida. Más bien pronta muerte, o sea, que se descubra el error y se haga evidente hasta para el más estúpido (que suele ser el diseñador/mantenedor de sistemas) su mentira fundamental, para poder echarlo abajo y construir sobre él. O casi mejor, improvisar construyendo sobre él.

Igual no me he expresado bien, jota eme, desde mi punto de vista el error (individual, manual, del sujeto que crea o produce) es, precisamente, el aliado. Otra cosa es que el paradigma centrado en la falta desde la eficacia sea un error, pero creo que nos referimos a conceptos diferentes. De todas formas, estoy de acuerdo contigo en cuanto a la evidencia para la construcción. Ojalá.

Gracias por comentar y visitar el blog.

Te explicaste bien y me siento en armonía con esas ideas, si bien parece que yo no lo he sabido llevar a escrito de forma correcta. «Errores» de interpretación, supongo 😉

Estupendo blog, por cierto.

Bueno, entonces hablamos de lo mismo en diferentes acepciones. Un placer la visita. Vuelve cuando quieras. 🙂